Inhaltsbereich

Archiv

2018

Ein Nachruf von Bernd Faulenbach - Vorsitzender der Historischen Kommission

Am 6. April 2018 ist 83jährig der bekannte Historiker Reinhard Rürup verstorben, der noch von Willy Brandt in der frühen 80er Jahren in die Historische Kommission beim SPD-Parteivorstand berufen wurde und der seitdem bis zu seinem Tode vor wenigen Tagen die Arbeit dieses Gremiums vielfältig mitgeprägt hat. Die Historische Kommission beim SPD-Parteivorstand trauert um ihr Mitglied und wird Reinhard Rürup sehr vermissen.

Rürup, der 1966 der SPD beitrat, beschäftigte sich als Historiker zunächst mit dem 18. und 19. Jahrhundert, griff dann aber neben der Technikgeschichte, die er als Teil der Gesellschaftsgeschichte betrachtete, die Geschichte von Judenemanzipation und Antisemitismus in Deutschland auf. Von 1975 bis 1999 Inhaber des Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin, unterbrochen durch Gastprofessuren u.a. in Berkeley, Stanford, Harvard und Jerusalem, rückte die Zeitgeschichte zunehmend in das Zentrum seines Interesses. Er wurde nicht nur zu einem wichtigen Impulsgeber zeithistorischer Forschung, unter dessen Leitung bedeutende Dissertationen, Habilschriften und andere Arbeiten entstanden, sondern Rürup entwickelte sich auch zu einer prägenden Gestalt der heutigen deutschen Erinnerungskultur, deren Einrichtungen er z.T. konzipierte.

So spielte er eine besondere Rolle bei der Gründung des Institutes für Antisemitismusforschung an der TU und wirkte von 1989-2004 neben seiner Professur als Gründungsdirektor der Topographie des Terrors, die, ungeachtet vielfältiger Probleme, auf dem Gelände des früheren Reichssicherheitshauptamtes errichtet, zur in Deutschland meistbesuchten Stätte der Aufklärung über die NS-Verbrechen wurde. Auch bei etlichen anderen Institutionen und Projekten wirkte er in Leitungsgremien und Beiräten mit, so bei der Neukonzeption der großen Gedenkstätten Sachsenhausen, Ravensbrück und Buchenwald in den frühen 90er Jahren oder auch seit dem ausgehenden Jahrzehnt im Kuratorium des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Rürup war zudem jahrelang Mitglied der Expertenkommission Gedenkstättenförderung des BKM und beriet auch die Länder in konzeptionellen Fragen der Erinnerungskultur. Auch engagierte er sich seit den 70er Jahren bei manchen Ausstellungsprojekten, etwa dem zur 750-Jahr-Feier Berlins.

Reinhard Rürup, der die Fähigkeit besaß, auch sehr komplexe Sachverhalte verständlich zu formulieren, nahm zu diversen zeithistorischen und geschichtspolitischen Fragen in stets differenzierter Weise, doch mit klarem Ergebnis Stellung. Aus seiner Sicht war die sorgfältige Aufarbeitung und Dokumentation der NS-Zeit und ihrer Verbrechen unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung des demokratischen Lebens in Deutschland. Die hochprofessionelle Arbeit des Historikers und das politische Engagement des Sozialdemokraten waren für ihn kein Widerspruch, sondern ergänzten einander. Gewiss stand seine Arbeit im engen Kommunikationszusammenhang mit der Fachwissenschaft, doch ebenso war er ein „public historian“, der über Geschichte Orientierung in der gegenwärtigen Gesellschaft schaffen wollte. So hatte die Arbeit des Historikers durchaus politische Konsequenzen im Hinblick auf konkrete Fragen wie etwa bei der Ostpolitik oder in der Gesellschaftspolitik.

Rürup, der ausgesprochen kollegiale Umgangsformen pflegte, vertrat seine Positionen stets mit guten Argumenten, nicht selten mit feiner Ironie und wo nötig mit großer Beharrlichkeit. Keineswegs nur die Mitglieder der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand, sondern alle, die mit ihm in den Einrichtungen der Erinnerungskultur oder im öffentlichen Raum in Berührung gekommen sind, werden Reinhard Rürup vermissen, bei dem sich hohe Fachkompetenz und politisch-pädagogisches Engagement, Rationalität und Sensibilität, Offenheit und Menschlichkeit in ungewöhnlicher Weise verbanden.

2017

Audiomitschnitt DIE RUSSISCHE REVOLUTION UND DIE GESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS - ERFAHRUNGEN UND EINSICHTEN DER SOZIALDEMOKRATIE

DIE RUSSISCHE REVOLUTION UND DIE GESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS - ERFAHRUNGEN UND EINSICHTEN DER SOZIALDEMOKRATIE

Eine Veranstaltung der HiKo am 20.11.207, 18 Uhr im WBH

Anmeldungen: http://spdlink.de/HiKo_Russ_Revolution

Die Russische Revolution vor 100 Jahren hat nicht nur Russland tiefgreifend verändert und seine weitere Entwicklung geprägt, sondern auch die Arbeiterbewegung dauerhaft gespalten und den Sowjetkommunismus zu einem entscheidenden ideologischen und machtpolitischen Faktor in Europa und der Welt gemacht.

Mit dieser Diskussionsveranstaltung möchte die Historische Kommission die Herausforderung der Sozialdemokratie durch die Russische Revolution und den Sowjetkommunismus, die bis in die Gegenwart nachwirkt, thematisieren.18.00 Uhr Begrüßung und zum Thema

Bernd Faulenbach, Vorsitzender der Historischen Kommission beim SPDParteivorstandDie Russische Revolution und die deutsche Sozialdemokratie 1917-21

Jürgen Zarusky, Chefredakteur der Vierteljahrshefte für

Zeitgeschichte, IfZ MünchenDer sowjetische Weg als Herausforderung der Sozialdemokratie

Podiumsdiskussion mit

Peter Brandt, FernUniversität in Hagen

Gernot Erler, Russlandbeauftragter der Bundesregierung

Evelyn Finger*, Redakteurin DIE ZEIT Hamburg

Jürgen Zarusky, IfZ München

Moderation

Nikolas Dörr, Mitglied der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand*angefragt

Gedenkstunde für Helga Grebing

Die Historische Kommission gedachte der am 25. September 2017 verstorbenen Helga Grebing mit einer öffentlichen Veranstaltung am 10. November 2017 im Willy-Brandt-Haus Berlin. Viele Freunde und Wegbegleiter nahmen daran teil und zeigten so ihre große Wertschätzung für die verstorbene Historikerin der Arbeiterbewegung.

An dieser Stelle dokumentieren wir die Gedenkstunde.

Begrüßung durch die stellv. Vorsitzende der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand Barbara Vogel

Die Sozialdemokratin Helga Grebing, Ralf Stegner, stellv. Vorsitzender der SPD

Die politische Historikerin Helga Grebing, Bernd Faulenbach, Vorsitzender der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand

Die Geschichtsschreibung der deutschen Arbeiterbewegung nach Helga Grebing, Jürgen Kocka, Freie Universität Berlin

Zum Tode von Helga Grebing (1930-2017)

Am gestrigen 25. September 2017 ist die bedeutende Historikerin Helga Grebing im Alter von 87 Jahren in Berlin nach zweimonatiger schwerer Krankheit gestorben. Die SPD trauert um Helga Grebing, die seit 1948 engagierte Sozialdemokratin war und seit Gründung der Historischen Kommission 1981 deren Arbeit über Jahrzehnte entscheidend mitgetragen und geprägt hat. Bis zuletzt hat sie wissenschaftlich gearbeitet. Ihre fundierten Beiträge und spontanen Wortmeldungen werden vielen Menschen nicht nur in der Sozialdemokratie, sondern weit darüber hinaus fehlen.

Die aus einer Berliner Arbeiterfamilie stammende Helga Grebing promovierte 1952 an der FU Berlin, arbeitete zunächst als Redakteurin und Lektorin in München sowie in der politischen Bildung in Hessen und habilitierte sich 1969 im Fach Politikwissenschaft in Frankfurt am Main. Sie lehrte von 1965-1995 an den Universitäten Frankfurt, Göttingen und Bochum, schrieb jedoch viele Publikationen nicht vorrangig für den Wissenschaftsbetrieb, sondern für eine breitere Öffentlichkeit. Nichts lag ihr ferner als sich in den „Elfenbeinturm“ der Wissenschaft zurückzuziehen. Ihr ging es immer auch um Gegenwart und Zukunft. Ihre wissenschaftliche Arbeit griff Impulse aus den Spannungsfeldern von Politik und Gesellschaft auf.

Helga Grebing arbeitete über viele Gebiete - von der Geschichte des deutschen Sonderwegs über den Nationalsozialismus bis zur Kulturgeschichte des Bürgertums. Doch ihr Hauptarbeitsgebiet war stets die Arbeiterbewegung. Ihre Geschichte der Arbeiterbewegung erlebte zahlreiche Auflagen, 2007 veröffentlichte sie noch einmal eine Neufassung. Aus ihrer Feder stammen wichtige Studien zur Ideengeschichte des demokratischen Sozialismus. Besonders engagierte sie sich in den geschichtspolitischen Debatten nach dem Ende der DDR.

Die Historische Kommission und zahlreiche Sozialdemokraten trauern um Helga Grebing und fühlen sich ihren Anliegen und ihrem Erbe verpflichtet.

Bernd Faulenbach

Vorsitzender der Historische Kommission

Helga Grebing (* 27. Februar 1930 in Berlin; † 25. September 2017 Berlin)

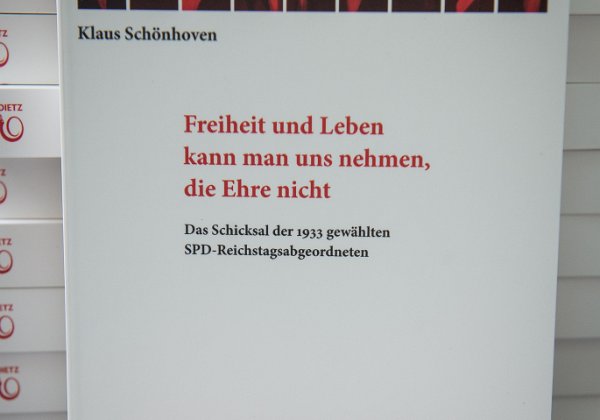

Buchvorstellung mit

Martin Schulz

Donnerstag, 8. Juni 2017,

in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, In den Ministergärten 6, 10117 Berlin.

Am 23. März 1933 verweigerten die SPD-Abgeordneten des Reichstages - im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen - trotz massiver Bedrohung Hitlers sog. Ermächtigungsgesetz die Zustimmung. Das Gesetz setzte die Weimarer Republik in wesentlichen Teilen außer Kraft und machte damit den Weg frei für Hitlers unbegrenzte Diktatur.

Friedrich-Ebert-Gedächtnis-Vortrag 2017

Friedrich-Ebert Gedenkstätte

Heidelberg, 3. Februar 2017Dr. h. c. Gernot Erler, MdB

Staatsminister a. D.

I. Von der „Pax Americana“ zur Multipolaren Weltordnung

Weltordnungen neigen dazu, länger zu halten. Sie wandeln sich nach dramatischen Ereignissen. Die letzte länger bestehende Weltordnung währte 40 Jahre lang, von 1949 bis 1989, und entstand in Folge des 2. Weltkrieges. Diese vier Jahrzehnte waren geprägt von der Blockkonfrontation, vom Kalten Krieg und von einem atomaren Patt, dessen Abschreckungswirkung funktionierte. Das Spannungsverhältnis zwischen Osten und Westen war nicht ganz neu, es ging eigentlich schon auf die Folgen der Oktoberrevolution von 1917 zurück.

Diese Bipolare Weltordnung endete in den Jahren 1989-1991 mit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, ein Prozess, der als „Sieg des Westens“ wahrgenommen wurde. Ein neues Weltsystem kam in Sicht, das einen unipolaren Charakter trug: Der Triumph der Vereinigten Staaten in der Systemkonkurrenz erschien vollständig. Der Weg war frei für eine konkurrenzlose „Pax Americana“, und Francis Fukuyama verkündete gar das „Ende der Geschichte“. Es war Zeit, die „Friedensdividende“ einzusammeln, während die USA sich bestenfalls noch mit der Unbotmäßigkeit einiger „Schurkenstaaten“ (Rogue States) auseinandersetzen mussten.

Das Hochgefühl des Systemsieges hielt etwa 10 Jahre an. Dann kam der 11. September 2001 und offenbarte die Verwundbarkeit der einzigen und unverzichtbaren Weltmacht. Washington fühlte sich gezwungen, den Respekt vor seiner Weltrolle mit militärischen Mitteln wiederherzustellen und erklärte der „Achse des Bösen“ den Krieg. Es sah so aus, als könnten schnelle militärische Erfolge in Afghanistan und dann 2003 im Irak die bedrohte „Pax Americana“ wiederherstellen.

Aber das funktionierte weder militärisch noch politisch. Ein Teil der europäischen Länder versagte Amerika schon beim Irakkrieg die Gefolgschaft, um ab 2003 dann beim Konflikt um das iranische Atomprogramm auf einen Verhandlungsprozess zu setzen, der nach 12 Jahren tatsächlich zum Erfolg führen sollte. Das militärische Engagement in Afghanistan und im Irak schleppte sich dahin und war verlustreich. Innenpolitisch konnte sich George W. Bush zwei Legislaturperioden lang von 2000 bis 2008 auf den „War on Terrorism“ stützen. Aber die Interventionspolitik verlor am Ende immer mehr an Zustimmung. Von der Euphorie der 90er Jahre blieb nichts übrig.

Barack Obama beendete die unpopulären Militärinventionen und gab der amerikanischen Globalpolitik eine neue Ausrichtung. Sein Blick richtete sich auf Chinas scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg – und das mit wachsender Sorge. Die Antwort lautete „Pivot to Asia“, mit dem Versuch, aus Amerika eine Pazifische Macht zu schaffen. Dazu gehörte auch ein siebenjähriges Ringen (bis Ende 2015) um die Trans-Pacific-Partnership (TTP), aus deren 12 Partnerländern ein Gegengewicht zu China gebildet werden sollte. Obamas Engagement in Asien konnte aber nicht verhindern, dass geopolitisch seine Amtszeit mit einem Teilrückzug der Vereinigten Staaten aus der globalen Verantwortung verbunden wird.

Was passierte parallel dazu im Bereich der ehemaligen Sowjetunion? Aus ihr entstanden bis 1991 fünfzehn selbstständige Republiken. In einigen von ihnen führten Separationskonflikte zu blutigen Auseinandersetzungen, die bis ins Jahr 1994 anhielten. Betroffen waren Georgien (mit Abchasien und Südossetien), die Republik Moldowa (Transnistrien) sowie Armenien und Aserbaidschan mit dem Nagorno-Karabach-Konflikt. Aber auch wirtschaftlich machten die Nachfolgerepubliken krisenhafte Zeiten durch. Die Industrieproduktion ging um bis zu 60 Prozent zurück. In der Russischen Föderation, dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion, regierte Boris Jelzin – im Westen gefeiert als der Reformer, der in Russland Demokratie und Marktwirtschaft durchsetzte. Im Lande selbst aber wird seine Zeit mit Chaos und großer Not verbunden, mit der Nichtauszahlung von Löhnen, Gehältern und Renten, mit dem katastrophalen Rubel-Kollaps vom August 1998, mit der Schwächung der Moskauer Zentralmacht und mit dem Tschetschenienkrieg. Das Land war mit sich selbst beschäftigt und die Menschen mit ihrem Überlebenskampf im Alltag. Und trotzdem gab es Versuche zur Reorganisation des postsowjetischen Raumes, sichtbar etwa in dem Bemühen um die „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS), in der Ideologie des „Nahen Auslands“, für das sich Moskau zuständig fühlte, und in der Thematisierung des Schicksals von 25 Millionen Auslandsrussen, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion plötzlich in nichtrussischen Republiken wiederfanden. Man fühlte sich zuständig in Moskau, aber es fehlte die Kraft, entsprechende Initiativen zu ergreifen.

Das änderte sich erst im Jahre 2000 mit dem Amtsantritt von Wladimir Putin. Mit ihm verbinden die Russen ein Ende des Chaos der Jelzin-Zeit, eine politische und wirtschaftliche Stabilisierung, eine Wiederherstellung der Autorität der Staatsmacht und eine Wiedererstarkung des Moskauer Zentrums. Dieses Wiedererwachen von Selbstwertgefühlen wirkt sich auch auf die russischen Vorstellungen von Weltordnung aus. Aus russischer Sicht hat das unipolare System ausgedient. Man formuliert den Anspruch, als Weltmacht auf gleicher Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten wahrgenommen zu werden. Putin nimmt 9/11 zum Anlass, Washington einen gemeinsamen Kampf gegen den Al-Kaida-Terror anzubieten – natürlich als gleichberechtigter Partner. Das Desinteresse in Washington löst eine tiefe Frustration aus.

In der Folge wird die westliche Politik von den russischen Eliten als gegen die Interessen von Russland gerichtet wahrgenommen. Die Liste der Gravamina ist lang – sie reicht von der Ablehnung der Osterweiterung von NATO und EU über den Protest gegen den Kosovo- und Irak-Krieg bis zur Interpretation der sogenannten „Farbigen Revolutionen“ (die Umstürze in Georgien, Ukraine und Kirgistan 2003-2005) als US-gesteuerte Regime Changes zulasten von Russland.

Hier nähern wir uns bereits der Vorgeschichte des aktuellen Ukraine-Konflikts. Das Angebot eines Assoziierungsabkommens der EU an die Ukraine wurde in Moskau als definitiver machtpolitischer Zugriff des Westens auf das unmittelbare Nachbarland Russlands interpretiert, mit dem Endziel der Aufnahme Kiews in NATO und EU. Die Antwort war die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine durch die Unterstützung der Separatisten in der Donbass-Region. Daraus ist bis heute der tiefste Konflikt zwischen Russland und dem Westen seit Ende des Kalten Krieges geworden. Wir beklagen eine ernsthafte Beschädigung der „Europäischen Friedensordnung“, die auf den Regeln und Prinzipien der OSZE aufbaut, niedergelegt in der „Schlussakte von Helsinki“ (1975) und der „Charta von Paris für ein neues Europa“ (1990) – beides von Moskau anerkannt, aber eindeutig verletzt durch das aktuelle russische Vorgehen in der Ukraine.

Schauen wir, die Entwicklung in Sachen Weltordnung in den Blick nehmend, auf den Zwischenstand: Die Vereinigten Staaten haben sich in der Amtszeit von Barack Obama nicht nur geographisch aus dem Irak und Afghanistan weitgehend zurückgezogen und überlassen die Verantwortung für eine Lösung des Ukraine-Konflikts faktisch den europäischen Partnern. Der Anspruch auf eine unipolare Weltordnung mit den USA als einziger Ordnungsmacht lässt sich nicht mehr halten. Das Russland unter Putin lehnt einen solchen Anspruch entschieden ab und kommt voran mit seinem Ringen um gleiche Augenhöhe mit Washington – sichtbar etwa in Moskaus neuer Rolle beim Syrien-Konflikt, bei dem inzwischen eine Lösung ohne Russland als ausgeschlossen gelten kann.

Chinas ökonomischer und politischer Aufstieg beschäftigt die amerikanische Politik und hat Obamas „Pivot to Asia“ ausgelöst. Auch Peking will das unipolare Weltsystem definitiv durch ein multipolares ersetzen und entwickelt dafür eigene spezifische Strategien. Auf diese wollen wir jetzt einen Blick werfen.

II. Chinas Marsch nach Westen

Im September 2013 unternahm der neue Generalsekretär des KPCH und Staatspräsident der Volksrepublik China Xi Jinping eine 10tägige Reise durch Zentralasien. Am 7. des Monats hielt er in Astana, der kasachischen Hauptstadt, eine programmatische Rede. In ihr verkündete er den Aufbau eines Silk Road Economic Belt, also eines „Ökonomischen Gürtels Seidenstraße“. Auf einer Konferenz der APEC (der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft mit 21 Teilnehmerstaaten) im Oktober desselben Jahres präsentierte der Staatspräsident eine Ergänzung dieser Initiative und verkündete den Plan zu einer „Maritimen Seidenstraße der 21. Jahrhunderts“.

Schon der Name dieser chinesischen Globalstrategie erscheint gut gewählt. Der Mythos der historischen Seidenstraße als Kultur- und Handelsbrücke zwischen Asien und Europa ist ungebrochen. Kaum ein Präsident der zentralasiatischen Staaten hat es in der Vergangenheit versäumt, wenigstens ein Buch zum Thema Seidenstraße zu veröffentlichen. Die chinesische Führung fügt im weiteren die beiden genannten Programme zu einem zusammen, das die Bezeichnung One Belt, One Road (OBOR) erhält. Im Kern handelt es sich um ein gigantisches Infrastruktur-Investitionsprogramm, das den Bau von Eisenbahnlinien, darunter die renommierten chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge HSR (High Speed Rail), von Straßen, Brücken, Tunneln, Flug- und Seehäfen sowie Pipelines vorsieht – und zwar in wichtigen Nachbarregionen Chinas.

Der Blick richtet sich dabei – von China aus – nach Westen. Dieses Programm wurde, durchaus typisch für die chinesische politische Kultur, lange vorbereitet und öffentlich diskutiert. Eine wichtige Rolle dabei spielte Wang Jisi, der Dekan der Pekinger Schule für Internationale Studien, der im Oktober 2012 einen Artikel unter dem Titel schrieb „Marching Westwards: The Rebalancing of China´s Geostrategy“. Hier fällt der Startschuss für die Strategie von „Chinas Marsch nach Westen“ (chinesisch: Xi jin), in der sich globale und innenpolitische Ziele Pekings miteinander verbinden. Deutlich wird etwa die Stabilisierung der Autonomen Region Xinjiang, einem ausgesprochenen Problemgebiet, wo es mit den Minderheiten der Uiguren, Tibeter und Mongolen immer wieder zu teils von Gewalt begleiteten Spannungen kommt. Die Öffnung nach Westen soll über den Außenhandel eine wirtschaftliche Belebung dieser Region auslösen. Fernziel ist der Ausgleich des gefährlichen Ost-West-Gefälles in Chinas Wohlstandsverteilung über die Erschließung neuer Märkte, die das Land auch als Antwort auf die erhebliche industrielle Überproduktion gut gebrauchen kann.

OBOR untermauert seinen globalen Ansatz mit der Definition von sechs regionalen Korridoren, in die das Programm ausgreifen soll. Die Nummer 1 dieser Korridore nennt als Stationen China – Zentralasien – Russland – Europa und soll an den Ostseehäfen ihre Endstation finden. Der „Marsch nach Westen“ geht also in Richtung Europa, konzentriert sich aber vorerst auf die zentralasiatische Brückenregion der fünf Staaten Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Die milliardenschweren Investitionen sollen zum großen Teil über die im Jahr 2015 gegründete AIIB (Asiatische Infrastruktur Investment Bank) mit Sitz in Peking abgewickelt werden – ein Bankhaus, das viele Betrachter als geplante chinesische Konkurrenz zu Weltbank und IWF verstehen. Außerdem läuft die Finanzierung über einen eigens gegründeten und großzügig ausgestatteten Seidenstraßenfond.

Das führt uns zu der übergeordneten Zielsetzung des Projekts: China tritt bei dem Unternehmen Seidenstraße als guter Nachbar auf, der Nachbarn bei wichtigen Infrastrukturmaßnahmen hilft, von denen die Partnerländer profitieren können, die aber vor allem chinesische Waren auf ihrem Weg nach Westen schneller aufnehmen und weiterleiten sollen. Dieser wirtschaftliche Aspekt verbindet sich mit globalpolitischen Absichten. Peking will die bisher von der amerikanischen Dominanz geprägte herrschende Weltordnung mit ihrem westlich kontrollierten Institutionensystem aufbrechen und eine „Multipolare Weltordnung“ etablieren. Insofern ist die „Neue Seidenstraße“ auch die chinesische Antwort auf die Ende 2011 von der Obama-Administration ausgerufene „Pivot to Asia“-Politik, die mit Recht in Peking als Versuch gesehen wird, Chinas wachsende Dominanz im gesamtasiatischen Raum einzuhegen.

Aber es geht nicht nur um die geostrategische Konkurrenz mit der Supermacht Amerika und um den Versuch, eine als solche wahrgenommene Monopolstellung Washingtons aufzubrechen. Die Seidenstraße-Offensive drückt auch ein wachsendes Selbstbewusstsein Chinas als asiatische Ordnungsmacht aus, die es nicht mehr zulassen will, an anderswo definierten Kriterien gemessen zu werden. China spricht neuerdings von sich selbst als der „Größten Demokratie der Welt“, ein Attribut, das man bisher eher Indien zugeordnet hat. Dabei räumt Peking aber ein, eine eigne Vorstellung von Demokratie zu haben. Wir verfügen über viele Belege dafür, dass sich die chinesische Führung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zu Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten bekennt. Aber hinter diesen übernommenen Postulaten steht eine andere politische und gesellschaftliche Realität. China reklamiert das Recht, selbst entscheiden zu können, was im eigenen Land Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten. Die Unterschiede zu den westlichen Vorstellungen werden gar nicht geleugnet, sondern als Resultate einer eigenständigen kulturellen Entwicklung offensiv bekräftigt

Das heißt natürlich nichts anderes, als dass die neue Ordnungsmacht China – trotz des proklamierten „Weges nach Westen“ – aus der Gemeinschaft aussteigt, die sich zu universellen Werten und unveräußerlichen Prinzipien im Sinne einer Weltzivilisation bekennt. Mit der Folge, dass ab sofort Mahnungen oder Einforderungen dieser universellen Werte ins Leere laufen – und das ist auch gewollt so.

An dieser Stelle macht es Sinn, einen vergleichenden Blick auf die Entwicklung in der Russischen Föderation zu werfen.

III. Moskau: Der neue Blick nach Asien

Was Russland angeht, waren wir vorhin stehengeblieben bei dem krisenhaften Verhältnis zum Westen durch eine fortschreitende Entfremdung mit dem Überschreiten „Roter Linien“ bei der Annexion der Krim und mit der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine. Die westliche Reaktion, wirtschaftliche Sanktionen als Druckmittel zu verwenden, um Moskau zur Umsetzung des Minsker Abkommens zu drängen, trifft Russland in einer Phase ökonomischer Schwierigkeiten wegen des gesunkenen Ölpreises auf dem Weltmarkt. Das hat aber nichts an Präsident Putins Ziel geändert, endlich die „gleiche Augenhöhe“ mit der Weltmacht USA zu erreichen. Diesem Ziel ist die russische Politik mit ihrer Syrienpolitik deutlich näher gekommen. Die russische militärische Intervention zwang Präsident Obama zu direkten Gesprächen mit der russischen Seite, um bei den eigenen Militärschlägen gegen Stellungen des IS nicht das Risiko militärischer Kollisionen zwischen beiden Mächten einzugehen. Heute besteht kein Zweifel, dass eine politische Lösung des Syrienkonflikts ohne Russland nicht mehr realistisch ist. Moskaus Vorgehen in Syrien, das im Westen vor allem mit den erschütternden Bildern des menschlichen Leidens in Aleppo in Verbindung gebracht wird, hat die Zustimmungsraten des Präsidenten zuhause eher stabilisiert.

Auf Zustimmung kann Präsident Putin auch bei seinen anhaltenden Bemühungen um die sogenannte „Reorganisation des postsowjetischen Raumes“ rechnen. Auch wenn die 2010 auf den Weg gebrachte Zollunion mit Kasachstan und Belarus auf den Wunschpartner Ukraine verzichten musste, entwickelte Putin diese Politik weiter mit dem Start in die „Eurasische Wirtschaftsunion“ (EaWu) am 1. Januar 2015. Eine Schöpfung, die durchaus der EU nachempfunden ist, quasi als „Ost-EU“ konzipiert und nicht zufällig auch mit einer EaWu-Kommission in Moskau als Pendant zur Brüsseler EU-KOM ausgestattet. Gegenwärtig gehören der „Eurasischen Wirtschaftsunion“ die fünf Länder Russland, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Armenien an, mit immerhin 170 Millionen Menschen (EU: derzeit noch 530 Millionen). Aber Putins Ehrgeiz, weitere Teilnehmerstaaten zu werben, ist ungebrochen. Und außerdem finden ständig Verhandlungen der EaWu über bilaterale Freihandelsabkommen statt, so mit Indien, Pakistan, Korea, Singapur, Iran und Israel, während das Abkommen mit Vietnam bereits seit dem 5. Oktober 2016 in Kraft getreten ist.

In letzter Zeit lässt Wladimir Putin keine Gelegenheit aus, in seinen Reden die „Große Eurasische Partnerschaft“ anzusprechen. Dabei geht es um die russische Antwort auf die chinesische Seidenstraßen-Offensive. Moskau plädiert für eine Vernetzung der Eurasischen Wirtschaftsunion mit einer ganzen Reihe anderer regionaler Kollektivsysteme, an erster Stelle mit Pekings Seidenstraßenprojekt OBOR, aber auch mit der „Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ (SCO), jener Sicherheitszusammenarbeit zwischen China, Russland und vier zentralasiatischen Staaten mit Ambitionen, auch Länder wie Indien, Pakistan, die Mongolei, Iran, Afghanistan und Weißrussland zu beteiligen. Einbezogen werden soll aber auch ASEAN, die Südasien-Assoziierung von 10 Staaten, und BRICS als das Kollektivsystem der früher „Schwellenländer“ genannten Staaten mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Putin zielt damit auf eine gigantische Freihandelszone auf dem eurasischen Kontinent, die geopolitische Relevanz beansprucht. Das Ganze kommt daher als Politik des Grand Design, als russisches geostrategisches Konzept, das unverkennbar anknüpft an die Vorschläge des russischen Präsidenten von 2010 für einen gesamtkontinentalen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok und das diese Idee weiterentwickelt. Schaut man genauer hin, dann erkennt man mehrere Einzelmotive für das Moskauer Vorgehen. Russland wendet sich nach Osten und will sich als Ordnungsmacht im eurasischen Raum profilieren. Die Antwort auf Obamas Pivot to Asia ist Putins „Hinwendung nach Osten“ (russisch Povorot na Vostok – auch idiomatisch eine Anlehnung an den amerikanischen Vorläufer). Was den Umgang mit der offensiven OBOR-Initiative angeht, kann man von einer Umarmungsstrategie sprechen. Tatsächlich kann Moskau der OBOR-Dynamik mit den riesigen Infrastrukturprojekten wenig entgegensetzen: Schon vor Jahren hat China Russland als wichtigster Wirtschaftspartner der zentralasiatischen Staaten abgelöst. In diesem Kontext enthält die „Große Eurasische Partnerschaft“ von Wladimir Putin auch stark defensive Elemente.

Und dann gibt es den Kontext mit der Krise im europäisch-russischen Verhältnis und mit der Frage der Sanktionen. Moskau hat hier ohne Zögern zunächst die chinesische Karte gezogen, um die Lücken bei Handel und Beschaffung zu schließen. Die Parolen lauteten „Wir haben Alternativen!“ und „Wir sind nicht isoliert!“ Inzwischen ist dabei aber eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Die Chinesen haben sich als knallharte Verhandlungspartner erwiesen, erpicht auf den kurzfristigen Vorteil und weit von Ambitionen entfernt, sich Russland als nachhaltiger Modernisierungspartner anzubieten. Als Paradebeispiel dafür gilt das bilaterale Pipelineprojekt „Sila Sibiri“ (Kraft Sibiriens), bei dem schon heute feststeht, dass Moskau schmerzhaft draufzahlen wird. Die „Große Eurasische Partnerschaft“ mit OBOR und mit den asiatischen Kollektivgemeinschaften verlagert, auf dieser Erfahrung aufbauend, den Schwerpunkt: Die politische Botschaft an den Westen und die EU lautet jetzt, die Eurasische Wirtschaftsunion bietet sich als „Brücke nach Asien“ an und ist offen für eine direkte Kooperation mit der Europäischen Union. Das stößt in westlichen Wirtschaftskreisen durchaus auf Interesse, während im politischen Umfeld noch abgewogen wird, ob Kontakte mit der EaWu nicht eine zu starke und nicht in die Zeit passende Aufwertung der Politik Moskaus darstellen würden.

Putins Vorstellungen vom „Greater Eurasia“ greifen objektiv auch in einen innerrussischen Diskurs über die generelle Ausrichtung der russischen Gesellschaft und Politik ein. Dieser Diskurs setzt eine Kontroverse fort, die schon seit dem 19. Jahrhundert in Russland zwischen den sogenannten „Westlern“ und „Slawophilen“ ausgetragen wird. Die Grundfrage lautet in Kurzform: Wo liegt Russlands Zukunft – als Partner des Westens oder als asiatische Macht? Mit diesem Thema haben sich schon russische Klassiker wie Fedor Dostojewski und Konstantin Leontjew und Philosophen wie Wladimir Solowjew und Lew Gumiljow beschäftigt, während sich im Westen der Reigen der ideengeschichtlich Beteiligten von Karl Haushofer über Oswald Spengler, Martin Heidegger und C. G. Jung bis Carl Schmidt spannt. Aktuell prägt die schillernde Figur von Alexander Dugin seit Jahren die russische Diskussion, ein Philosoph, Politikberater und Autor, der über einen direkten Zugang zu Präsident Putin verfügt. Sein fast 1000seitiges Werk „Grundlagen der Geopolitik“ erscheint zuerst 1996 und wurde bis heute immer wieder neu aufgelegt und im Januar 2004 mit dem Band „Projekt Eurasien“ ergänzt.

Man kann sich vorstellen, dass die sogenannten „Eurasier“ Putins gesamtasiatische Pläne mit großer Sympathie begleiten. Aber der russische Präsident legt sich nicht fest und lässt sich verschiedene Optionen offen. Das lässt sich daran sehen, dass er dem „Westler“ Alexej Kudrin, dem ehemaligen russischen Finanzminister (2000-2011), Aufträge für Reformkonzepte zur Modernisierung der russischen Wirtschaft erteilt. Wenig überraschend hat sich Kudrin in seinen jüngsten Vorlagen klar für eine Kooperation Russlands mit dem Westen ausgesprochen. Die Frage der langfristigen geopolitischen Orientierung Russlands bleibt vorerst unentschieden – trotz der „Hinwendung zum Osten“, und die Diskussion geht weiter.

IV. Die Multipolarisierung der Wertsysteme

Anders läuft es in der russischen Innenpolitik. Hier werden Fakten geschaffen. In der Zeit von 2000 bis 2011 sah es so aus, als könnte Russland den Weg einer schrittweisen Europäisierung gehen. Es entstand eine neue Mittelschicht, deren Vertreter in Westeuropa als Geschäftsleute und Touristen auftraten. Verlässliche Reallohnzuwächse ermöglichten ein bestimmtes Niveau von Wohlstand. Man sprach von einem „unsichtbaren Gesellschaftsvertrag“, der darin bestand, dass die Bürger auf eine Einmischung in die Politik verzichteten, solange die Führung für Stabilität und Prosperität sorgte. Viele Hoffnungen richteten sich auf die Präsidentschaft von Dmitrij Medwedjew zwischen 2008 und 2012. Das war die Zeit, wo zwischen seinem Team und Vertretern Deutschlands die „Modernisierungspartnerschaft“ entworfen wurde – ein Plan für eine umfassende Zusammenarbeit bei der Erneuerung von Industrie und Wirtschaft, von Administration und Verwaltung, von Zivilgesellschaft und gesellschaftlichen Institutionen.

Aber dann kam der 24. September 2011, an dem Wladimir Putin, in Medwedjews Zeit auf den Platz des Premierministers gerückt, seine erneute Kandidatur als Kreml-Chef verkündete. Plötzlich stand Medwedjew als bloßer Platzhalter oder gar als Marionette Putins da, erschien seine Präsidentschaft wie ein bloßes Zwischenspiel in Putins Strategie des Machterhalts. Die öffentlichen Reaktionen darauf waren kritisch bis negativ, was Putins Crew irritierte. Bei den Dumawahlen im Dezember 2011 deckten Organe der russischen Zivilgesellschaft massive Wahlfälschungen zugunsten der Kreml-Partei „Einheitliches Russland“ auf. Es begannen Massendemonstrationen, die bis zur Präsidentenwahl im März 2012 anhielten. Das Programm des Protestes reduzierte sich auf eine einzige Forderung, immer wieder auf selbstgefertigten Tafeln in den Himmel gereckt: „Russland ohne Putin“ (russisch „Rossija bes Putina“). Deutlicher konnte die Aufkündigung des langjährigen unsichtbaren „Gesellschaftsvertrages“ nicht ausfallen.

Zwischen den beiden Wahlgängen deutete die Staatsmacht eine gewisse Kompromissbereitschaft an und ging auf einige Forderungen nach Gesetzesänderungen ein. Die Oppositionellen bereiteten sich auf einen Dialog nach der Wiederwahl Putins vor. Aber der kam nicht zustande. Der wiedergewählte Präsident entschied sich, die Opposition zu kriminalisieren und zu marginalisieren. Wortführer und Teilnehmer an den Demonstrationen wurden vor Gericht gestellt, so in den berüchtigten „Bolotnaja-Prozessen“, wo mehrjährige Gefängnisstrafen verhängt wurden. Nichtregierungsorganisationen wurden mit dem „Agenten-Gesetz“ gezwungen, sich selber als „ausländische Agenten“ zu bezeichnen, wenn sie mit Finanzmitteln befreundeter Organisationen oder Stiftungen aus dem Ausland arbeiteten, und das Gesetz über „unerwünschte ausländische Organisationen“ verbot die Tätigkeit solcher Partner aus dem Ausland in einer wachsenden Zahl von Fällen gänzlich.

Trauriger Höhepunkt war die Ermordung des bekannten Oppositionsführers Boris Nemzow am 27. Februar 2015 auf offener Straße, unweit des Moskauer Kremls. Nach der Annexion der Krim schüchterte Putin alle potentiellen Kritiker seiner Ukraine-Politik ein und nannte sie vorab „Nationalverräter“ oder Vertreter einer 5. Kolonne. Das erwies sich als voreilig: Nur vereinzelt meldeten sich in Russland selbst ablehnende Stimmen zur Einverleibung der Krim.

Anders war das im Ausland. Es hagelte Kritik am Umgang mit Opposition und friedlichen Demonstranten, an der systematischen Ausgrenzung und Schwächung der kritischen Zivilgesellschaft und an der Verletzung von Regeln und Prinzipien im Ukraine-Konflikt bis hin zur Infragestellung der Grundlagen der europäischen Friedensordnung. Und in der russischen Politik wurden Parallelen zur Entwicklung in China sichtbar. Auch das Russland Putins sieht sich selbst als Ordnungsmacht mit einem eigenen Wertesystem, das aus der russischen Nationalkultur gewachsen ist. Die Propagandisten dieses eigenen Wertesystems berufen sich dabei auf die „traditionellen russischen Werte“, die um Begriffe wie Heimat, Vaterland, Religion, Familie kreisen und ein offenes Bekenntnis zur weitverbreiteten Homophobie durchaus einschließen. Man grenzt sich ab von der Dekadenz und dem Werteverfall, der angeblich im Westen stattfindet, und vermeidet jeden Bezug zu universell anerkannten Werten, Regeln und Prinzipien.

In letzter Zeit ist die Tatsache auffällig geworden, dass die russische Führung auf Tuchfühlung mit den europäischen Rechtspopulisten geht. Das gilt für Kontakte mit solchen Parteien aus den drei wichtigen Wahlländern des Jahres 2017 – also der Wilderspartei in den Niederlanden, dem Front National von Marine Le Pen in Frankreich und der AfD in Deutschland -, erstreckt sich aber auch auf andere radikal-nationalistische Gruppierungen von den Anhängern der bulgarischen Ataka, von Jobbik in Ungarn bis zu den Wahren Finnen und anderen. Diese politische Offensive des Kremls, die in aller Offenheit demonstriert wird, hat einen doppelten Hintergrund. Einmal werden die europäischen Rechtspopulisten gestützt, weil sie durchweg die Brüsseler Sanktionspolitik gegen Russland kritisieren und zu Fall bringen wollen und weil sie in der Regel EU-feindliche Ziele verfolgen, die im Erfolgsfall die EU schwächen würden. Mittelfristig erscheint aber noch wichtiger, dass die kulturellen Wertvorstellungen der Rechtspopulisten recht gut passen zu den „traditionellen russischen Werten“. Die taktische Kooperation mit diesen Kräften kommt insofern im Kleid einer „Seelenverwandtschaft“ daher, was sie nicht unbedingt appetitlicher macht.

Aber eines ist klar: Auch die russische Führung hat sich aus dem Bekenntnis zu universell gültigen Werten und Normen verabschiedet. Jede Kritik an der Politik des Landes und an den Zuständen im Innern wird abgewehrt mit dem Argument, es gäbe eben einen eigenen tradierten russischen Wertekanon, dem man folge, und dieser könne Gleichberechtigung mit anderen Zivilisationen beanspruchen. Es gibt einen kleinen, aber aufschlussreichen Beleg für diesen Ansatz: Im Juni 2016 eröffnete Wladimir Jakunin, ein reicher Oligarch, ehemaliger russischer Bahnchef und Putinvertrauter, in Berlin einen Think Tank, der einiges Aufsehen erregte. Die neue Denkfabrik nennt sich DOC, was für „Dialogue of Civilizations Research Institute“ steht. Man braucht nur diesen Namen, um die Grundthese zu verstehen. Es gibt eben mehrere Zivilisationen – ihr habt eure, wir unsere eigene – aber lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Das muss nicht verkehrt sein und ist allemal besser als der einst von Samuel Huntington beschworene „Clash of Civilizations“. Aber die Multipolarisierung der Wertesysteme als Merkmal einer von Peking wie von Moskau aktiv vorangetriebenen neuen Weltordnung ist eine politische Herausforderung, der wir uns stellen müssen.

V. Zwei Fragezeichen als Ausblick

Für die Zukunft bleiben zwei große Fragezeichen. Das erste bezieht sich auf das Amerika des Donald Trump. Die ersten Wochen dieser Präsidentschaft, verbunden mit einigen Aussagen aus dem Wahlkampf, zeichnen eine Entwicklung, die von folgenden Schlagworten geprägt wird: Abschottung, Protektionismus, Ablehnung multilateraler Vereinbarungen. Ein Mauerbau soll die Grenze zu Mexiko abriegeln, die Einreise aus sieben muslimischen Staaten soll verweigert werden, gegen Waren und Produkte, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, sollen Strafzölle verhängt werden, der Ausstieg aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ist bereits beschlossene Sache und TTIP wird infrage gestellt. Auf die harten Worte gegen die NATO („obsolet“) sind vorerst keine Taten gefolgt, doch Trumps Lob für das Brexit stellt die Frage nach dem US-Verhältnis zur EU, die sich außerdem durch die lobenden Worte des Präsidenten in Richtung Moskau verunsichert zeigt. Kann sein, dass die kritische Bewertung des Atomvertrags mit dem Iran, um den die Europäer 12 Jahre lang gerungen haben, vorerst noch folgenlos bleibt. Aber was China angeht, sehen Beobachter bei Trump eine deutlich gewachsene Konfliktbereitschaft.

Die Parole „America first“ erweist sich nach ersten Beobachtungen als ein Streben nach für die USA günstigen „Deals“, wobei man sich fragt, inwieweit die umstandslose Übertragung von Praktiken aus dem Geschäftsleben, die einem Donald Trump natürlich sehr vertraut sind, auf die Politik tatsächlich immer verträglich ist. Was die zweite Parole „Make Amerika great again“ angeht, gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass dies die Bereitschaft zur Übernahme internationaler Verantwortung bedeutet, also die Annahme der traditionellen Rolle Amerikas als die führende westliche Ordnungsmacht. Eher sieht es so aus, als gehe es in Verbindung mit der ersten Maxime um die Umschreibung des Ziels, egoistische Vorteilsinteressen des Landes durch gute „Geschäftsabschlüsse“ im bilateralen Bereich voranzubringen.

Diese Entwicklung, die natürlich als vorläufig zu betrachten ist und sich jederzeit ändern kann, wirft die Frage auf: Wird das Trump-Amerika überhaupt die Rolle als führende westliche Ordnungsmacht fortsetzen wollen und in diese Aufgabe investieren? Und hätte das überhaupt Erfolgsaussichten, nachdem die Art und Weise, mit welchen Mitteln der Wahlkampf um die Präsidentschaft geführt wurde und wie die Einreisebeschränkungen begründet und gegen heftigsten öffentlichen Widerstand angeordnet wurden, doch erhebliche Zweifel darüber ausgelöst haben, ob hierbei nicht traditionelle amerikanische und westliche Werte über Bord geworfen werden? Wie will ein Land, das einen Wahlkampf mit erfundenen Wahrheiten und der Nutzung von Hacker-Angriffen auf die Konkurrenz akzeptiert und in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung „alternative Fakten“ toleriert, eigentlich gegen Mängel in der politischen Kultur anderer Länder und anderer politischer Systeme angehen?

Im Augenblick sieht es nicht so aus, als ob das Amerika des Donald Trump mit einem entschlossenen Führungsanspruch den Befürwortern der multipolaren Weltordnung entgegentreten wird. Was nicht ausschließt, dass Washington die Ansprüche Pekings im südchinesischen Meer infrage stellen und bei den Wirtschaftsbeziehungen mit China US-Interessen mit vollem Risiko vertreten wird, möglicherweise bis hin zum Handelskrieg. Und was nicht ausschließt, dass Präsident Trump weiter die Annexion der Krim nicht anerkennt und gegenüber Moskau auf eine Umsetzung des Minsker Ankommens drängt. Aber das ist nicht identisch mit einem Auflehnen gegen die tendenzielle Auflösung eines Regelkanons, der auf universal anerkannten Werten und Prinzipien aufbaut. Man kann davon ausgehen, dass die Verhaltensweisen der Vereinigten Staaten in dieser Frage sehr sorgfältig beobachtet und bewertet werden. Von den Vereinigten Staaten hängt ab, ob Moskau und Peking noch selbstbewusster werden bei ihrem Anspruch, als Ordnungsmächte mit ihrem eigenen Normen- und Wertesystem anerkannt zu werden.

Bleibt das zweite Fragezeichen mit dem Blick auf die künftige Rolle der EU in diesem Kontext. Wir wissen, die EU befindet sich ausgerechnet jetzt in einer geschwächten Situation. Hintergrund dafür ist eine seit Jahren anhaltende unzureichende Problemlösungskompetenz. Die Anziehungskraft der Europäischen Union beruht auf drei Versprechen: gewaltfreie Lösung aller Konflikte, also Frieden, Prosperität, vor allem durch den gemeinsamen Markt, sowie Solidarität, gewährleistet durch annähernd vergleichbare Lebensstandards über das Mittel der Struktur- und Ausgleichsfonds und durch Beistand in Notlagen. Alle drei Versprechen sind gegenwärtig ins Wanken geraten: Nicht in der EU, aber an ihrem Rand in der Ukraine tobt ein verlustreicher Krieg, in dem die EU trotz aller Bemühungen noch keinen Durchbruch zu einer politischen Lösung vermitteln konnte. Der Wohlstand verteilt sich immer unausgewogener: Während einige Länder in der Wohlstandsfrage glänzend dastehen, Deutschland zum Beispiel gestützt auf immer neue Rekord-Exportvolumina Jahr für Jahr, gibt es auf der anderen Seite besonders im Süden Mitgliedstaaten, in denen das Prosperitätsversprechen schal klingt und in denen beispielsweise die Jugendarbeitslosigkeit die 50 Prozent übersteigt.

Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre nach 2008 sind immer noch nicht endgültig überwunden, sichtbar besonders am Fall Griechenland. Die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich in Europa stellt eine Herausforderung für das Solidaritätsprinzip dar. Und Solidarität wird auch bei der Frage der Verteilung der Flüchtlingslasten von mehreren EU-Staaten ausdrücklich und offensiv verweigert. Dazu kommt der Brexit, verbunden mit der bangen Frage, ob andere Länder dem britischen Beispiel folgen werden, und begleitet von einer Verunsicherung bei der EU-Erweiterungsstrategie, die lange Zeit ein wichtiges Instrument der europäischen Stabilitäts- und Friedenspolitik darstellte. Und nicht zuletzt muss der Zulauf zu rechtspopulistischen Parteien und Strömungen beunruhigen, von denen die meisten die EU schwächen wollen, aber auch ihre Werte- und Regelbasis nicht anerkennen. Schließlich erleben wir auch eine krisenhafte Entwicklung im Verhältnis mit einem wichtigen Nachbarn der EU, nämlich der Türkei.

Keine Frage, diese zum Teil miteinander verflochtenen Probleme und Herausforderungen engen die Handlungsmöglichkeiten der EU ein und schaden ihrem Image. Es gibt aber keinen Grund zum Fatalismus, ja ein solcher wäre unverantwortlich. Die EU muss wieder mehr Problemlösungskompetenz gewinnen und ihre Schwächen überwinden. Denn sie wird gebraucht, so bei der politischen Konfliktlösung von der Ukraine über den Krisenbogen in Nahost bis zum Kampf gegen den Terror des Islamischen Staats, so auch bei einer entschlossenen Fluchtursachenbekämpfung und bei einer Lösung der Flüchtlingsprobleme auf der Basis humanitärer Prinzipien, und so auch bei den globalen Herausforderungen des Klimawandels, der Wasserverknappung und der Nahrungsmittelversorgung. Nur als europäische Ordnungsmacht mit wiedergewonnener Stärke kann die EU auch der Beschädigung der Europäischen Friedensordnung entgegenstehen – nicht mit der Bereitschaft für faule Kompromisse, sondern entschlossen zur Wiederherstellung der Verbindlichkeit jener Werte und Regeln, wie sie in der „Schlussakte von Helsinki“ von 1975 und der „Charta von Paris für ein neues Europa“ von 1990 niedergelegt sind und gültig bleiben müssen für alle 57 OSZE-Teilnehmerstaaten.

Der Weg in ein multipolares Weltsystem erscheint nicht aufhaltbar. Der Anspruch großer Länder auf den Status einer Ordnungsmacht wirft Fragen auf. Wie ist dieser Anspruch zu verstehen? Bedeutet er den Griff nach regionaler Kontrolle über andere Staaten oder anerkennt er den Zusammenhang von Ordnungsfunktion und politischer Verantwortung? Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Staatsformen und politische Kulturen, auch innerhalb der EU und in der Familie der liberalen Demokratien. Export oder gar Oktroy von eigenen Ordnungsvorstellungen auf andere Gesellschaften stoßen auf Widerstand und erweisen sich als wenig nachhaltig. Die Vielfalt staatlicher Systeme und gesellschaftlicher Ordnungen ist ein real existierendes Merkmal unseres Wertesystems.

Aber der Gedanke einer allgemein anerkannten Weltzivilisation, die sich auf universale Grundwerte stützt und deren Beachtung von den Vereinten Nationen als Weltorganisation, deren Durchsetzungskraft vor allem für schwächere Mitgliedstaaten unersetzlich ist, sichergestellt wird – dieser Gedanke darf nicht aufgegeben werden! Das ist das einzige Bollwerk gegen eine Fragmentierung wertebasierter Regelsysteme, gegen den Einzug von Beliebigkeit in die politische Kultur, gegen einen Auseinanderfall des menschlichen Zusammenlebens in antagonistische Partikularinteressen, die nach dem Prinzip des Rechts des Stärkeren verfochten werden, was letztlich durchaus in einem Clash of Civilizations enden kann. Ohne eine Reparatur und

Renaissance der Europäischen Union als Wertegemeinschaft und Ordnungsmacht auf der Basis universell geltender Regeln und Prinzipien – davon bin ich überzeugt – wird sich die gegenwärtige krisenhafte und gefährliche Entwicklung nicht aufhalten lassen!

2016

2015

Ausgelöst durch den Schwabinger Kunstfund 2013 und das damit verbundene "Erbe Gurlitt" erarbeitete die Historische Kommission bereits sehr frühzeitig eine viel beachtete Stellungnahme zum Thema NS-Raubkunst und Restitution. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses fand dazu eine Veranstaltung am 29. April 2015 im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe statt.

Nach einer Einführung in das Thema durch die stellvertretende Vorsitzende der Historischen Kommission, Prof. Dr. Barbara Vogel, referierten Dr. Jürgen Lillteicher, Dr.Silke Reuther und Dr. Henning Kahmann. Dem folgte eine abschließende Podiumsdiskussion der RednerInnen mit der Hamburger Senatorin für Wissenschaft und Forschung, Dr. Dorothee Stapelfeldt.

Stellungnahme der Historischen Kommission zur NS-Raubkunst

Beim Forum der Historischen Kommission am 24. März 2015 im Willy-Brandt-Haus haben Fachleute über die historischen Erfahrungen und gegenwärtigen Herausforderungen der Außenpolitik diskutiert. Neue internationale Konflikt- und Bedrohungslagen vermitteln den Eindruck, die Welt gerate mehr und mehr "aus den Fugen". Bewährte Strategien und Instrumente der Außenpolitik werden infrage gestellt.

Bei der Veranstaltung referierten neben dem Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zahlreiche namhafte VertreterInnen aus Wissenschaft und Politik unter der Überschrift "Außenpolitik zur Eindämmung entgrenzter Gewalt - Historische Erfahrungen und gegenwärtige Herausforderungen" und gingen der Frage nach, wie weit sozialdemokratische Politikansätze zur Durchsetzung von Friedensordnungen betragen können.

Programm_Berliner Forum der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand am 25.03.2015.pdf

Frank-Walter Steinmeier beim Berliner Forum der HiKo

2014

Thomas Pikettys 2014 herausgegebenes Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" hat international nicht nur die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fachwelt elektrisiert, sondern auch eine breite Öffentlichkeit erreicht, nicht zuletzt in den USA, der Volkswirtschaft mit der am weitesten entwickelten Finanzindustrie.

Diese Debatte aufgreifend hat die Historische Kommission unter dem Titel "Gefährdet der Kapitalismus die Demokratie? Zur Debatte um 'Das Kapital im 21. Jahrhundert' von Thomas Piketty" am 02. Februar 2015 eine Abendveranstaltung mit dem Sozialhistoriker Prof. Dr. Jürgen Kocka und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Dr. Ralf Stegner durchgeführt. Thesen des Buchs wurden wirtschafts- und sozialgeschichtlich überprüft und ihre politische Relevanz erörtert.

2011-2013

Die Arbeit der Historischen Kommission in den Jahren 2011-2013 hatte ihren Hauptschwerpunkt in der Vorbereitung und Durchführung von Aktivitäten im Hinblick auf das 150-jährige Parteijubiläum.

Auf Anstoß der Historischen Kommission hin entwickelte der Parteivorstand eine mehrteilige Veranstaltungsreihe und ging grundlegenden Fragen sozialdemokratischer Politik nach: Was gehört zum Selbstverständnis der SPD? Was können wir aus der historischen Erfahrung lernen? Was müssen wir in Zukunft tun, für Freiheit und Emanzipation, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltigen Fortschritt?

Den Auftakt machte die Veranstaltung unter dem Titel "LINKS UND FREI? - Sozialdemokratische Identität in Geschichte und Gegenwart" am 19.November 2012 im Willy-Brandt-Haus. Sie wurde mit einer Rede des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel eröffnet. Im Anschluss diskutierten der Vorsitzende der Historischen Kommission, Bernd Faulenbach, die Publizistin Julia Friedrichs, der Journalist Albrecht von Lucke sowie der Publizist und Schriftsteller Johano Strasser.

Ihr schloss sich eine Veranstaltung unter dem Titel "GLEICHHEIT UND UNGLEICHHEIT - Alte und neue Dimensionen der Sozialen Frage" an, die am 12. Dezember 2012 in Hannover standfand, u.a. mit dem heutigen niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, Prof. Dr. Heinz Bude vom Hamburger Institut für Sozialforschung, der Göttinger Bildungsforscherin Dr. Bettina Kohlrausch und dem IG Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine sowie mit Inge Wettig-Danielmeier.

Unter dem Titel "DIE ZÄHMUNG DES KAPITALISMUS - Historische Erfahrungen und gegenwärtige Konzepte" fand die erste Veranstaltung der Reihe im Jahr 2013 am 8. April in Frankfurt statt. Nach einer Einführung von Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin reflektierte der damalige Kanzlerkandidat Peer Steinbrück über die Entwicklung des globalen Kapitalismus und Notwendigkeit und Möglichkeiten von Regulierung und Einhegung insbesondere des Finanz- und Kapitalmärkte. An dem anschließenden, von Maike Rademacher moderierten Podium, nahmen auch Thorsten Schäfer-Gümbel, Prof. Dr. Gesine Schwan, Margret Mönig-Raane und Prof. Dr. Armin Nassehi teil.

Grundfragen europäischer Politik - Frieden, Wohlstand und das Zusammenwachsen Europas - waren Themen der Veranstaltung "... IN EINEM VEREINTEN EUROPA DEM FRIEDEN UN DER WELT DIENEN - Willy Brandt und die sozialdemokratische Vision für die Zukunft Europas" am 7. Juli in München. Egon Bahr, Simone Burger, Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin und Christian Ude waren sich hier einig, dass es einer sozialdemokratischen Antwort bedürfe, um das Erreichte aufrecht zu erhalten und die zunehmende soziale Spaltung Europas zu vermeiden.

2000-2010

Die Jahre 2009/10 waren in erheblichem Maße durch Jubiläen und Erinnerungskonjunkturen bestimmt.

Bei dem Forum am 17. Juni 2009 ging es anlässlich der 20. Wiederkehr von 1989 um "Die europäische Idee der Freiheit - zur historischen und gegenwärtigen Bedeutung von 1989". Franz Müntefering arbeitete auf dem Hintergrund der 1989 kulminierenden Freiheitsbewegung die umfassende sozialdemokratische Idee der Freiheit heraus. Eine Zeitzeugenrunde debattierte über die Rolle der SPD bei diesem Prozess. Über die europäische Dimension der Umwälzung diskutierte ein mit europäischen Vertretern besetzes Podium aus Ungarn, Tschechien und Polen. Thematisiert wurden die Vorgeschichte und der Charakter der Umwälzung sowie die Reformpolitik Gorbatschows.

Das Forum "Die Geglückte Demokratie: 1949, 1969, 1989" im September 2008 bereitete die sozialdemokratische Deutung der 2009 sechzig Jahre währenden Geschichte der Nachkriegsdemokratie vor.Wie die ausgewählten Daten anzeigen, konzentrierte sich die Historische Kommission auf den Beitrag der SPD zum Gelingen der westdeutschen Demokratie und zum Zusammenwachsen des geteilten Deutschlands nach 1989. Die Verankerung der Sozialstaatlichkeit im Grundgesetz, die Ostpolitik Willy Brandts und schließlich die Modernisierung Deutschlands seit 1998 sind wichtige Bausteine eines Prozesses, der aus historischer Perspektive alles andere als selbstverständlich gewesen ist. Dies wussten auch die Zeitzeugen Egon Bahr, Dr. Erhard Eppler, Markus Meckel, MdB, Dr. Peter Struck, MdB und Inge Wettig-Danielmeier zu berichten.

Rede Frank-Walter Steinmeier.pdf

Einladung und Programm zur Veranstaltung am 18. September 2008.pdf

Demokratie, Fortschritt und Emanzipation als dauernde Aufgaben der SPD - damit beschäftigte sich das Forum "Das Sozialdemokratische Projekt im Wandel: Zur Frage der Identität der SPD" im Oktober 2007. Die Historische Kommission leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Debatte über das neue Grundsatzprogramm der SPD. Sie fragte mit historischer Tiefenschärfe nach den Möglichkeiten der Zähmung des Kapitalismus als einer dauernden Aufgabe und einem festen Bestandteil der Identität der Sozialdemokratie

"Deutschland, Europa und die deutsche Katastrophe" unter diesem Titel fand im Frühjahr 2005 ein weiteres Forum statt, das die Bedeutung der Zäsur von 1945 aus heutiger Sicht zu bestimmen versuchte. "Wie wurden NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg in der Nachkriegszeit in Ost und West "verarbeitet"?, Inwieweit wurden die Geschehnisse in der Zeit des Kalten Krieges instrumentalisiert? Trennten sie die Nationen oder wuchs das Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung?, Welchen Wandel nahm das Verständnis von Staat und Nation?, Sind Nationalismus und totalitäres Denken in Europa endgültig überwunden? Diese Fragen wurden von den ReferentInnen auf dem Podium erörtert.

Grundfragen europäischer Politik in historischer Perspektive wurden auch auf dem Forum "Sozialstaat in Europa: Geschichte und Zukunft eines Erfolgsmodells" im Juni 2004 behandelt. Zum einen ging es um die Rolle des Sozialstaates in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, zum anderen um die Möglichkeiten seiner Weiterentwicklung und die Frage, ob von einem europäischen Sozialstaatsmodell gesprochen werden kann. Bei der Diskussion über Entwicklungslinien des Sozialstaates in Europa wurden u.a. die Rolle der Arbeiterbewegung bei der Herausbildung des Sozialstaats und das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Sozialstaat thematisiert. Der damalige Parteivorsitzende Franz Müntefering erörterte Fragen inwieweit ein europäisches Modell eines Sozialstaates besteht, wie seine Probleme behandelt werden können und welche Rolle der Nationalstaat dabei spielt.

Auf einem Forum im Dezember 2003 hat die Historische Kommission unter dem Titel: "Vertreibungen im 20. Jahrhundert. Geschehen und Vergegenwärtigung" das Thema Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration aufgegriffen. Die auch in den Nachbarstaaten Deutschlands diskutierte Thematik hatte u.a. durch den Plan des Bundes der Vertriebenen, ein Zentrum gegen Vertreibung zu gründen, Aktualität gewonnen. Auf dem Forum wurde die Materie aus einer national isolierenden Betrachtung gelöst und u.a. von internationalen HistorikerInnen in größeren Zusammenhängen debattiert. In der abschließenden Runde erörterten die ReferentInnen Möglichkeiten einer gemeinsamen Aufarbeitung der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Historische Kommission hatte sich schon vor dem Forum für internationale Netzwerkbildungen eingesetzt und diese Linie auch danach verfolgt.